北海道千歳市にラピダス社の最先端半導体工場を視察した。台湾のTSMC社が市場を席巻しており、同社は日本の半導体産業の復権を懸けた国家プロジェクトである。生成AIの計算資源を支える先端半導体の需要は今後も大幅な増加が見込まれる。日本がこの需要を継続的に取り込むことを期待したい。

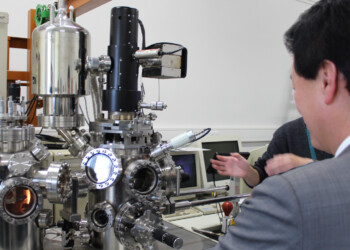

北京の最先端科学技術の展示施設を視察。昨年、米国で博士号を取得したのは約5万6千人で、そのうち中国人は6千人、日本人はわずか110人にとどまる。中国の科学技術を偏見なく評価しつつ、日本の創造性を高めることが重要である。

日系縫製企業の方に、バングラデシュの次に工場移転が可能な国はあるかと伺ったところ、「バングラデシュが最後の国だ」と伺いました。世界の縫製業における価格はバングラデシュが事実上決めることになる、と理解しました。

北里メディカルセンターで救急救命に携わる医師をはじめ職員の皆さまが、「道の駅べに花の里おけがわ」のイベントステージでAED等の講習会を実施して下さいました。これまでの受講のおかげで、私もいざという場面で冷静に対応できたことが何度かあります。

フィリピンのワレス空軍基地を訪問し、2023年に三菱電機が納入したレーダーサイトを視察しました。日本の技術力が高く評価され、受注につながった案件です。防衛大学校には毎年、フィリピン軍から2名が留学し、4年間日本語で授業を受けて卒業しています。

川崎火力発電所を視察。2050年カーボンニュートラルに向けての電力会社の取り組みについて意見交換しました。民間企業にとっては、将来への予見可能性がないと投資にリスクが伴います。我が国の事情に則した国際的な枠組みを構築することが国の使命です。

鴻巣市原馬室ささら獅子舞を見学。450年以上の伝統を地域の方々が守って下さっています。笛は、自生している篠竹から2年かけて保存会の皆さまが作ります。最後は漆で仕上げるそうです。獅子舞の最後に見学している一人ひとりが獅子に厄を払ってもらいます。

地元を移動していると、休耕地や休耕田が増えていると実感します。畑をトラクターでうなっている方に伺うと、点在して一町歩(3000坪)の畑があり、周りに迷惑が掛からないように、ただうなっていると聞きました。高齢化や後継者不在による農地の荒廃化、農地を相続した場合の負担など、国として早急な対策が必要です。

鴻巣市は江戸時代からの「人形のまち」です。静岡市も人形店が多く、私が存じ上げる鴻巣の人形店は、毎年5月に静岡市のコンベンション会場で商談会を開催します。正月飾りから雛人形、五月人形まで、一年の3割の商いが決まるそうです。(商談会場に足を運びました。)

2014年2月に関東では大雪が降り、地元のハウス農家の多くが被害を受けました。私は、ほとんどすべての農家を訪問し、実態を把握して、1週間後に国会で取り上げました。ハウス農家では、息子がサラリーマンを辞めて後継者になっていらっしゃる方が多く、「早く対策を取らないとやる気が失われる」と訴えました。官房長官と何回か直接電話でやりとりをさせて頂き、農業生産施設の復旧・修繕費に対する補助率を10分の3から10分の9へ引き上げることができました。この時の仕組みは、その後、2016年の熊本地震や今回の能登半島地震でも適用されています。

次世代エアモビリティEXPOを訪問。主催者に伺うと前年よりも参加企業は増えて、空飛ぶ自動車、様々なドローンが展示されていて、期待の大きさを実感します。この分野では、航空機の開発製造に関する法整備と欧米から評価される日本の型式認証の能力が必要です。(写真 空飛ぶ自動車)

こうのとりマルシェ(青空市場)が、コウノトリ野生復帰センター「天空の里」前で開かれていましたので、立ち寄りました。素材を活かして「からだ」を考えてのお弁当とコーヒーを青空のもと頂戴しました。(お弁当は雷電の「はなりま」さん、コーヒーは前砂の78coffeeさんです。)

市が主催する防災訓練に参加しました。その際、AED(心臓に電気ショックを与え、動きを取り戻す医療機器)の訓練を受講できました。先日、駅のデッキの上で高齢者の方が突然倒れた際、AEDを使う必要がなかったものの、冷静に対応できました。訓練の重要さを実感しました。

地元企業が、埼玉県DX(デジタル技術を活用して、業務改善にはじまり、ビジネスモデルそのものを変革すること)大賞を受賞しました。早速、工場見学をさせて頂きました。小ロット多品種の部材を扱っていて、個々の部材をQRコードで管理して、作業負荷を掛けることなく、複雑な工程のどこに何が仕掛かっているのかを即答できるようにしたそうです。デジタル人材を育成し、システム構築を内製化していることが素晴らしいと感じました。

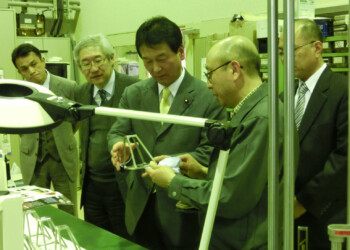

半導体工場建設にともない、部材の需要が増えています。腐食性ガスなどを排気する装置を製造する地元工場を訪問しました。60年以上地域に立脚して、安定した職場での雇用も実現し、地元社会にも貢献しています。顧客の仕様に、的確かつ柔軟に対応できる技術の蓄積が強みと感じました。ベトナムにも工場があり、ベトナムの方は、後輩社員への技術の伝承も厭わず、会社へのロイヤリティーも高いと伺いました。

上尾市で新規就農された皆さまと意見交換を実施。上尾市は、キウイが特産物です。出荷前にどのように熟成させるかが、農家のノウハウと伺いました。(写真 新規就農を志していらっしゃる方が、ベテランの農業者から指導を受けています。)

量子コンピューターを活用して、物流の最適化に取り組んでいる企業を訪問。「自動車産業」をこれからは「モビリティ産業」と位置付けたことを契機として、大手自動車メーカーが、物流の課題解決を図るために設立(2018年)した会社です。今後、日本の物流は、システムで統合され、貨物の積載率は飛躍的に向上します。自動車会社としては、積載率向上に伴い、トラックの販売台数は減少しますが、課題解決を優先することに日本の未来を見ることができました。

確定申告の時期にあわせて、上尾税務署を知り合いの税理士と一緒に訪問しました。以前は、申告に訪れた方が建屋の外で待たされることがありましたが、今は申告に訪れた方の導線計画も考え抜かれているのでスムーズに申告できます。電子申告が増えており、皆さんスマートフォンを持ち込んで申告していました。

昭和3年(96年前)の埼玉県の「茶」の番付表を見ると、上尾市大石地区や北本市石戸地区などが生産地として横綱級に番付られています。写真は、営農型太陽光発電で、太陽光パネルの下で茶の木が栽培されています。たずさわる専門家の方に伺うと、栽培4年目で、玉露などに使われる高級茶の生産が期待されると伺いました。今後は、地元の休耕地を利用して、高級茶の生産地としての復権も期待できます。

農業分野における国の研究機関を訪れました。農業従事者は、毎年減少しています。写真は、梨や桃など果樹栽培の新しい方法です。Y字型に剪定された桃の木が、2メートル間隔で植えられています。この「省力樹形」による方法ですと、立ったままで収穫や剪定作業ができ、農作業の省力化につながるだけでなく、収穫量及び農業所得の向上が見込まれています。

国立天文台を訪問。世界最先端の光学望遠鏡、電波望遠鏡、観測衛星開発で培った技術は、量子コンピューター開発などに転用できます。国立天文台では、3Dプリンターで電波望遠鏡の精密な部品を作ったり、クリーンルームでは世界最高水準のセンサーを製造したりと、民間では製造できない様々な装置や部品を内製化しています。10年、20年を超える研究の蓄積があってこそ到達できる領域を持っていることが、わが国の強みでもあります。(写真 電波望遠鏡の心臓部分は絶対零度の環境です。その技術は量子コンピューターに応用できます。)

毎年1月12日に、鴻巣市滝馬室の神社で的祭(まとうさい)が催されます。昔は農家の12歳の長男が羽織り袴姿で弓を射っていましたが、今は地元の小学6年生全員が参加します。しかし、今でも、葦を網代(格子状)に編んで的を作る家、弓や弓矢の材料を調達する場所など、それぞれが決まっているそうです。地域社会の連帯の強さを感じます。

北本市観光協会が主催し、「北本七福神と健康長寿を楽しむ会」をはじめ多くの団体も協力する「北本七福神めぐり」を訪れました。多くの参加者が、それぞれの神社に祀られた七福神を徒歩や自転車で巡りながらスタンプを押して貰います。私たちの社会の彩りは多くの方のボランティアの力によっていると実感します。巡路の一つ、須賀神社で日本一大きいおみくじを引くと「中吉」でした。

鉄1トンを生産すると2トンのCO2が発生します。石炭に替えて水素で鉄を作る研究開発を、国は2008年から製鉄会社に委託しています。君津市にある製鉄所を訪れ、水素還元製鉄の開発状況について説明を受け、意見を交換しました。(写真 研究施設は秘密ですので写真撮影はできません。研究施設手前の高炉前で撮ったものです。)

子ども食堂を訪れました。ボランティアの皆さんが手作りで美味しいお弁当を作っていました。(写真は当日提供されていた食事。子ども食堂とは、子どもやその保護者に手作りの食事を提供する地域のボランティア活動)

タクシードライバー全員が学卒で採用されている営業所を訪れ、入社2年から5年の20代のドライバーの皆さまに取材させて頂きました。人と出会える仕事を楽しんでいます。まず、驚いたことは、営業所内にWi-Fiも使える素敵なカフェがあってくつろげることです。14時から翌朝8時までが営業で、戻って1、2時間、まとめの業務を行い帰宅となります。配車アプリで、職人技によらなくても安定した所得が確保されています。人を大切にする企業に人材が集まります。

地元小学校で、学校給食(写真)を校長先生と食べる機会がありました。国の施策として学校給食は無償化し、地産地消で有機栽培の野菜やお米を使用することで、地元の農家も応援したいと考えます。また、給食時間を延長して食育を充実することも大切です。そのためには先生の増員が必要となります。教員として就職し10年勤めれば奨学金は全額免除するなど、新しい制度の導入も図りたいと思います。

年2回、世界中の国会議員が一堂に会して、各テーマ毎に議論する国際会議が開催されます。今年の秋はアフリカのアンゴラが会場で、私は衆参国会議員5人のメンバーの一人として参加しました。普段は揉めることなく進む会議ですが、ガザ地区からイスラエルへの攻撃とそれに対する反撃があり、それぞれの立場を代表する緊急追加議題の提案が上程され、各国毎の賛否の表明は鋭く対立しています。私たち日本は、棄権としました。

11月、12月は、消防団の特別点検が各自治体で実施され、私も列席させて頂きます。消防団の皆さまは、8月以降、毎週一回、仕事が終わってから午後7時に集まって消防訓練を重ねています。その成果を披露するのが特別点検です。寒い中で規律正しく行われる操法などの消火訓練を見ると、安心感を実感します。また、火事や地震などで住民の安全を確保して頂いていることに心より敬意と感謝を表します。

東京モビリティショー(モーターショー)を見学しました。地元では、プレス加工や部品製造の中小企業が多く、またトラックを製造しているUDトラックスや大手機械メーカーのアイチコーポレーションの本社と工場があります。これからの自動車産業のゆくえは、地元企業の設備投資の判断も左右します。(写真 UDトラックスのブースで最先端のドライブシミュレーターを試してみました。)

NTTの研究所は、年に一回、最先端の研究について展示会を実施しています。情報を圧縮することなく光の速度で通信できる光電融合技術の研究について伺うとともに、NTTが進める生成AIについても説明を受けました。光の速度で遅滞なく通信できると、ショベルカーやブルトーザーなど建設機械を遠隔で操作できる時代が訪れます。(写真 遠隔で建機を操作する運転席に座ってみました。)

立法府の役割は、行政監視とともに、政府から提出された法案を審議すること、自ら法案を作成して国会に提出することがあります。提出には、党内での議論をまとめ、他党にも法案を説明して賛同を得なければなりません。(写真 私がリーダーシップをとって意見集約を図り、法案を提出することができました。)

台湾を訪問(自費)し、国政選挙での若手候補者との会見が、現地TVニュースで取り上げられました。また国防研究所所長や経営者団体会長など識者との中台関係についての意見交換は示唆に富んでおりました。平和構築には、各国の立場は異なっても政治家同士が共通の認識を持つことが必要と強く実感しました。

今年も、8月、9月と2ヶ月間、学生インターンを受け入れています。私のレポートを配布したり、国会見学のサポートをしたり、有権者の方に電話でお困り事を伺ったり、国会での会議に陪席したりと、議員活動のありのままを経験してもらっています。

使用済み核燃料を、ガラス固化して最終処分した場合でも、天然ウラン並みに放射線量が減衰するには、10万年以上の時間を要します。国の原子力科学研究所では、300年に圧縮する研究を進めています。研究者と意見交換させていただきました。ベルギーと中国でも同様の研究が進められています。

群馬県に林業を視察。コロナ禍による影響で,輸入木材価格が高騰したことに伴い、住宅価格も大幅に上昇しました。木材自給率は4割ですが、強度を求められる木材は輸入材が主流であり、67%が森林の我が国としては、長期的な視野に立って国内材の競争力をつける政策が必要です。

量子科学技術研究開発機構六カ所研究所を視察。核融合炉のブランケット( 核融合反応で発生する中性子を取り込んで、熱エネルギーと新たな燃料を生産する核融合炉の心臓部)の部材を開発するために、スペインとフランスと協力して加速器を開発し、研究を進めている。核融合は、ウランなどは使用せず、使用済み核燃料の発生はなく、核分裂で起こる連鎖反応も起きない。

鴻巣駅、北鴻巣駅、吹上駅の発車メロディーは、美根ゆり香さん(鴻巣市観光大使)の作曲です。発車メロディー13周年(新型感染症で10周年が延期されて13周年)を記念してのライブが、エルミ鴻巣で開催されました。会場には、高崎線開業150年で、初めての女性駅長もお見えでした。

情報通信研究機構で、量子暗号について、開発状況と国際規格を作るにあたっての我が国の役割を第一線の研究者と意見交換。今後は、宇宙も含めてシームレスなネットワークを光電融合技術で構築することで、我が国の通信インフラを安全で最速にすることが産業競争力強化には必要です。

知事選挙で、大野元裕候補者(現知事)が埼玉6区で遊説。私も、各駅前で、市長と一緒に応援演説を行いました。3年半にわたる新型コロナウイルス感染症では、大野知事は的確な判断と指示で県民の命を守り抜きました。街頭演説には、町田皇介県議を先頭に友好市議の皆さんも駆けつけました。

コウノトリにちなんだ新酒「天空の里こうのとり」を、あたらしや酒店さん(新保社長、吹上駅北口駅前通り沿い)が鴻巣市商工会会館で発表。私も記者発表後のお披露目発表会に同席しました。純米酒と発泡酒の2種類で、鴻巣市産のお米も使用した美味しい日本酒です。鴻巣市商工会の皆さまにもサポートして頂いたと伺いました。(写真 こうのす観光大使石崎智子さんも会場にいらっしゃいました。)

経済産業省が所管する中小企業大学校を訪問して、10ヶ月の後継者育成コースの受講生、そして講師の方々と意見交換させて頂きました。60人から80人の従業員が働く製造業や設備業の後継者の皆さまで、研修最終日に行われる「自社の将来像と経営者としての覚悟」をプレゼンテーションする準備の真っ最中でした。

「衛星測位と地理空間情報フォーラム」で基調講演を行いました。準天頂衛星について説明し、これまでの取組みや防災時の有用性・国際貢献の方法等について説明いたしました。

宇宙産業は、新たな成長産業ともなりえます。会場満席の聴衆の期待をひしひしと感じました。

求職者支援制度の運用の様子を知るために職業訓練学校を訪問しました。

制度を利用した受講者から「就職が決まった」という笑顔の報告を受け、今後の活動の励みになりました。川崎市消防局を訪問し福島原発で注水活動にあたられたハイパーレスキュー隊員の方など被災地に派遣された職員の皆様と意見交換しました。

被災地で活動された消防職員に心より感謝致します。

北本市の北里第一三共ワクチン株式会社の工場を視察。ここで新型インフルエンザのワクチンが製造されます。

内閣部門会議座長として法案の成立に関わった「新型インフルエンザ特別措置法」が4月に成立しました。国民の生命を守るために万全の備えが必要です。

神奈川県の黒岩知事と圏央道の未来像について意見交換をしました。来年には厚木までが、翌年には藤沢までが結ばれます。1本の道でつながれることによって埼玉も神奈川もともに発展し地域が元気になるように話し合いました。

京都大学iPS細胞研究所長の山中伸弥教授と、今後の研究者の育成について意見交換を行いました。iPS細胞研究所の取組みについても話を伺い、国家として最先端の研究をどのように支援していくべきか認識を深める場となりました。

埼玉県の職業能力開発施設である中央技術専門校では、高校卒や大学卒の学生が熱意をもって授業に臨んでいます。私の手がけた求職者支援制度を利用して通学している生徒もおり、学校全体の就職率はほぼ100%に上ります。公的分野の担う職業訓練についての認識を新たにしました。

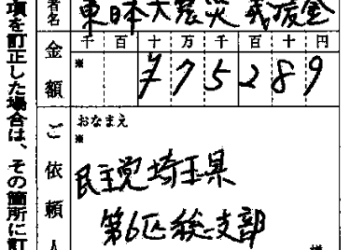

平成26年3月11日の募金活動でご協力いただいた募金総額は、75,289円となりました。翌日、日本赤十字社東日本大震災義援金に振込みを致しました。義援金は、被災者のもとに届けられます。皆さまのご協力に心より御礼申し上げます。

ハウスが雪の重みで倒壊してしまいました(写真)。11月から暖房を焚きはじめて、これから出荷するというタイミングでの被害に農家の方々は茫然としています。私の国会質問を受けて早急な対応がとられるようになりました。

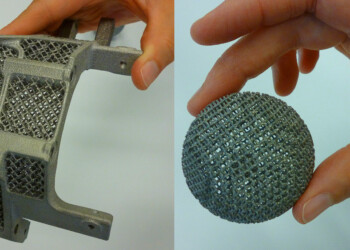

3Dプリンターで製造した物体を手に取ったときは衝撃を受けました。欧州が先行している画期的な技術であり、わが国でも研究、実用化を進めるために支援する必要があります。民間企業を訪問し、3Dプリンターの可能性について意見交換を行いました。

杉原千畝(すぎはらちうね)は、第二次世界大戦中ヨーロッパで、外務省の訓令に反して人道的立場から6000人を超えるユダヤ人にビザを発給し命を救いました。イスラエルを訪問した際に、その時助かった女性と面会し、命のビザのおかげで今があると、日本人への感謝を表されました。

最先端の研究に触れるために時間をみつけて研究者と直接意見交換をしています。国立国際医療研究センターのガンの放射線治療機を開発しているチームでは自動車製造用の溶接機を利用して、放射線をピンポイントで照射できる技術を研究中です。

国際金融市場は、コンピューターによって世界のGDPの10倍もの巨額のリスクマネーが常時かつ瞬時に取引されており、非常に不安定になっています。それにどのように対応していくかも国際政治の大きな課題です。(地元でビジネスセミナーを開催)

国立天文台を視察しました。太陽観測衛星「ひので」からのデータを分析すると、太陽の磁場に変異がおきており、太陽活動が低調に推移していくことが予測されます。地球環境についての影響も懸念されており、今後も観測結果を注視していく必要があります。

地元の牧場に伺いました。埼玉県に1台しかないという最新鋭の搾乳機を使い、24時間一切人手を介さずに搾乳が行われていることに驚愕しました。後継者の方も交えて農業の将来について意見交換をさせていただき、多角経営にも力をいれている経営者の攻めの姿勢に敬服いたしました。

宮城県南部の沿岸地域は東北地方有数のいちごの産地です。国の援助もあり多くのビニールハウスが再建され、「いちご団地」として復興しつつあります。行き届いた温度管理で栽培されたいちごは甘く粒も大きく、復興の息吹を感じます。(ビニールハウス内にて)

省エネ法の審議に備えて、住友電工が手がけている工業用の蓄電池を視察しました。30年にわたって研究を続けてようやく商品化の目途がついたそうです。諦めることなく長期にわたって技術開発を進めてきた研究者と経営陣に心より敬意を表します。

アメリカのテキサス州の都市ヒューストンの郊外では、シェールガスが掘削されています。今後シェールガスは日本へも運ばれます。我が国が輸入するエネルギーの価格を抑え、国家の資源を有効に活用できるよう官民協力して取り組んでいます。

3Dプリンターでは、金属原料をレーザーや電子ビームで溶融し積層していくことによって立体のものを造型することができます。右の写真では、球体の中にさらに丸いボールが入っていること、左の写真では、軽くて丈夫な構造の部品を精密に作り出していることがお分かりになると思います。すべてコンピュータの設計データから製造されたものです。

医療・介護用のロボットを開発しているサイバーダイン株式会社を訪問し、CEO(社長)でもある山海筑波大学教授と意見交換をしました。ロボットのような器具を装着すると、微弱な神経の信号を察知して手や足を動かすことができるようになります。寝たきりや要介護の負担を減らすために、身体機能回復の分野にも保険を適用できるようすすめてまいります。

Aさんは、大雪でハウスが倒壊したときは、目の前が真っ暗になったそうです。助成を受けて再建したハウスの中には送風機やボイラーも設置され稼動を待つばかりです。夢のようだと、感謝の気持ちを表されました。日本の農業を支えてくれる方が、あきらめることなく笑顔で農業を続けられることが励みになります。

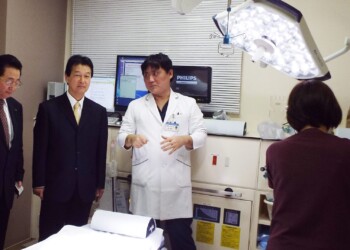

地域の救急救命を担っている病院を訪問しました。県央地域は医療の空白地域と言われていますが、医療関係者のご尽力によって多くの命が救われています。搬送時間や運用方法等の課題に関して、公的にも取り組む必要があります。

インドに出張して、小中高一貫の私立学校を訪問しました。海外青年協力隊の女性隊員が日本語を教えています。中学校までは日本語が必須です。授業料は月1500円で、中流層のご家庭の子供達が多いそうです。日本への期待を実感します。

2016年3月25日、国会議員が官僚と接触した際の記録の作成を定めた「政官接触記録作成法案」を国会に提出しました。この法案は、国会議員によるあっせんなど疑惑や不信を招く行為を防止し、国民の信頼を確保することを目的にしています。(写真は、法案提出後の記者会見の様子)

熊本地震の被災地を訪問。地元の県議と市議に同行頂き、区長、市長、農協の職員の方々から、要望事項をヒアリングしました。訪れた集落では、家屋はほぼ全壊です。26世帯、80人が暮らしていましたが、下敷きになった方も全員が無事に救出されたそうです。予算委員会で質問に立ち、要望事項を首相と大臣に伝え、実施を促しました。

平成27年5月8日、11日のネパール地震救援金募金活動でご協力を頂いた募金総額は、125,178円となりました。救援金は、日本赤十字社に送金させていただきます。皆さまのご協力に心より御礼申し上げます。

法案を国会に提出するには、国民の誰からも「なるほどこの法律は必要なんだ」と思える理由が必要です。首相がこれまで法案の提出理由とし説明してきた「ホルムズ海峡での機雷掃海」など、国会審議で、提案する理由(立法事実)になり得ないことが明確になりました。また、これまでの憲法解釈の限界を超えた法案でもあり、国民の理解は深まっていません。

つくば市にある「物質・材料研究機構」では、日本屈指の研究施設で、航空機のための超耐熱合金等、社会で必要とされる新しい材料の開発を進めています。世界に先駆ける研究を進めるには、オールジャパンで各分野で連携していくことが必要です。

産業技術総合研究所の臨海副都心センターを視察しました。バイオテクノロジーと情報技術の融合に重点を置き、人口知能や暗号化技術など、最先端の研究開発に取り組んでいる研究拠点です。日本の産業競争力を強化するためには、このような世界レベルの技術開発を実用化に結び付けることが重要です。

積雪災害の際に、地元のハウス栽培農家をくまなく取材して国会で取り上げ、救済に取り組みました。トマト、きゅうり、ぶどう、梨、花など多くの農家が、ハウスを建て直し、無事、生産に取り組んでいます。今年の収穫状況についても、訪問してヒアリングしています。

「さがみロボット産業特区」の湘南ロボケアセンターを訪問し、福祉や介護の現場で使用することを想定した生活支援ロボットを視察しました。制御に人口知能を活用することによって、一人ひとりの障害の程度に応じて動作するロボットスーツの開発が進められています。